| LE PORTFOLIO EUROPEEN DES LANGUES |

| I. Qu'est-ce que c'est ? |

Les Portfolios sont des documents, qui se présentent sous la forme de petits livrets, dans lesquels les élèves peuvent consigner toutes leurs connaissances linguistiques et culturelles, dans quelle que langue que ce soit, qu'elles aient été acquises dans le système scolaire ou pas. |

| II. Qui est à l'origine de ce document ? |

Le Conseil de l'Europe et plus précisément la Division des Politiques Linguistiques qui, depuis les années 70, œuvre en faveur du plurilinguisme et d'une prise de conscience d'une identité culturelle européenne. |

| III. Qu'est-ce que le CECR ? |

Un document visant à contribuer à la mise en place d'une politique des langues vivantes cohérente et concertée au sein des Etats membres tout en garantissant la transparence et la lisibilité des programmes d'enseignement. |

apprendre - enseigner - évaluer |

Dans une deuxième phase, le CECR a servi à l'élaboration du Portfolio Européen des Langues , » document personnel fait pour encourager et faire reconnaître l'apprentissage des langues et les expériences interculturelles de toutes sortes. » |

| IV. A qui s'adresse ce document ? |

Il s'adresse à tous les apprenants européens en langue. Bien sûr, les PEL sont différents selon les pays et les contextes éducatifs. Ils ont néanmoins tous été examinés par un comité européen de validation qui leur a attribué un numéro d'accréditation. |

| V. A quoi cela va-t-il servir aux élèves ? |

Pour les élèves, les atouts sont multiples : |

| une évaluation positive, |

| un outil pour une meilleure connaissance de soi, |

| la valorisation des langues parlées hors contexte institutionnel, |

| une meilleure lisibilité des objectifs, des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir et des critères d'évaluation, |

| une plus grande implication dans le processus d'apprentissage, |

| un surcroît d'autonomie, |

| une prise en compte de toutes les compétences, |

| un outil en faveur de la mobilité professionnelle. |

| VI. Qu'apporte-t-il aux parents ? |

| une perception plus fine des enjeux d'un apprentissage, |

| une baisse de la concurrence entre les langues, |

| une plus grande transparence du processus enseignement-apprentissage, |

| un outil d'information pour suivre le cheminement de l'enfant, |

| une plus grande implication pour toute activité susceptible de favoriser l'apprentissage des langues en dehors du contexte scolaire. |

Pour faire bref, l'élève se sert du PEL pour se situer par rapport à une norme et l'enseignant s'y réfère pour situer ses élèves dans les 5 compétences et donc pour adapter son enseignement aux besoins de chacun. |

| VII. Et après ? |

Au même titre que les bulletins scolaires , le PEL accompagnera le CV des jeunes adultes à la recherche d'un emploi. Etant donné le caractère européen du document, le Portfolio sera apprécié et reconnu par tous les DRH des pays qui ont souscrit à ce projet. |

| VIII. A qui appartient le PEL ? |

Il est la propriété de l'élève , puisque les familles en font l'acquisition à l'entrée en sixième. |

| IX. Existe-t-il un document unique qui couvre toute la scolarité ? |

Non, en France, il existe 3 modèles adaptés à chaque étape de la scolarité : |

Mon premier Portfolio : destiné à l'école primaire |

PEL collège |

PEL pour jeunes et adultes |

| X. Comment se présente un PEL ? |

Tout PEL comprend 3 parties : |

1. |

un Passeport des langues dans lequel l'élève porte des informations sur son niveau dans toutes les langues qu'il connaît où qu'il apprend, |

2. |

une Biographie langagière favorisant la réflexion sur l'apprentissage et l'autoévaluation, |

3. |

un Dossier dans lequel sont rassemblés les documents pouvant attester les niveaux mentionnés et les expériences citées. |

| XI. Quelles sont les spécificités du PEL destiné aux collégiens ? |

Il a 3 compléments qui n'existent pas dans les autres portfolios. |

1. |

Il comporte un chapitre qui permet à l'élève de prendre conscience que la façon dont il a appris une langue à l'école primaire ou dont il a appris sa langue maternelle (en dehors du système scolaire) va faciliter l'apprentissage d'une autre langue vivante. |

2. |

Il propose à l'élève des « astuces et des méthodes » par exemple, pour améliorer sa façon de parler ou pour apprendre de nouveaux mots. |

3. |

Un livret séparé, intitulé « Les langues et leur diversité » propose une série d'activités à faire seul ou en classe, pour découvrir les langues du monde et les personnes qui les parlent. |

XII. Quelle partie sera utilisée en cours de langues vivantes ? |

Les 3, mais la Biographie langagière sera omniprésente dans le cours. En effet, elle contient tous les descripteurs qui servent d'objectifs aux enseignantes de langues. |

|

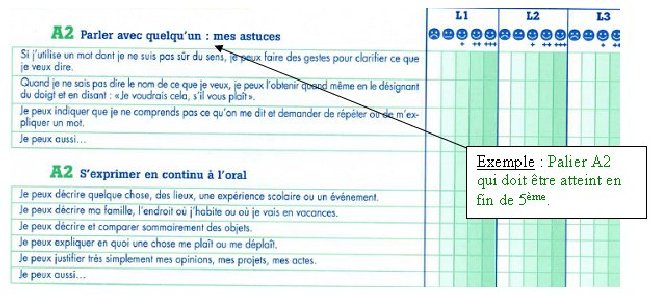

| XIII. Comment sont répartis les descripteurs ? |

Ils sont répartis selon une triple organisation : |

| parler avec quelqu'un (conversation), |

| s'exprimer en continu à l'oral (faire des exposés, expliquer quelque chose), |

| écrire, |

| écouter et comprendre (comprendre quelqu'un, mais aussi comprendre des émissions télévisées), |

| lire et comprendre des documents écrits. |

| 6 niveaux de compétences en langues : |

| les niveaux A1 et A2 correspondent à ce que sait faire un élève qui commence à apprendre une langue ; |

| les niveaux B1 et B2 permettent de bien se débrouiller dans la langue étrangère ; |

| les niveaux C1 et C2 sont pour ceux qui parlent couramment une langue étrangère. |

5 colonnes (L1 à et en français ) : |

| L1 : Allemand si l'élève a commencé par l'apprentissage de l'allemand, |

| L2 : Anglais, s'il a poursuivi avec l'anglais, |

| L3 : peut contenir une langue vivante pratiquée à l'extérieur du collège, |

| Dans la dernière colonne, qui s'intitule « Et en français », l'élève coche également ce qu'il estime savoir faire. |

| XIV. Qu'entend-on par auto-évaluation ? |

Estimer ses propres compétences est une tâche difficile à mener, et le PEL , accompagné de fiches d'auto-évaluation, contribuera à faire réfléchir l'élève sur ses capacités réelles. Il s'agit d'évaluation participative, car elle ne cherche pas à noter la performance de l'élève mais à l'informer sur ce qu'il sait faire et sur ce qui lui reste à apprendre. |

| XV. Y a-t-il un lien avec les programmes de l'enseignement des langues vivantes ? |

Oui, le décret du 22 août 2005 relatif à l'organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'enseignement scolaire fait explicitement référence aux 6 niveaux de compétences. |

| A la fin de l'école élémentaire | le niveau A1 dans la langue vivante étudiée, |

| à la fin de la scolarité obligatoire | le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée, |

| à la fin des études du second degré | le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée |

Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs. » (J.O. n° 197 du 25 août 2005. ) |

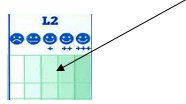

| XVI. Comment l'élève renseigne-t-il le tableau ? |

Sur chaque fiche, l'élève estime s'il est capable de faire ce que dit le descripteur ( par exemple : »Je peux dire qui je suis, où je suis né(e) et coche l'une de ces cases : |

|

| S'il coche : |

. |

c'est qu'il estime qu'il ne peut pas encore faire ce qui est décrit. |

. |

signifie qu'il peut y arriver, mais pas toujours. |

+ |

cela signifie qu'il peut assez souvent faire ce qui est décrit. |

++ |

cela signifie qu'il peut généralement le faire. |

+++ |

veut dire qu'il le fait toujours et sans aucun problème. |

| XVIII. L'élève peut-il exprimer sa progression ? |

Oui, quand il pense avoir progressé, il peut remplacer |

| XIX. Quand peut-on considérer qu'un niveau est atteint ? |

Un niveau est atteint si pour plus de 80% des descripteurs , l'élève a coché |

| Classes |

Langues vivantes |

Niveaux |

CM2 |

1 (anglais/allemand) |

A1 |

5ème |

1 (anglais/allemand) |

A2 |

3ème |

1 (anglais/allemand) |

B1 |

3ème |

2(anglais/allemand/espagnol) |

A2 |

| XX. Et si, devenu adulte, le jeune améliore ses compétences dans le cadre de la formation continue par exemple ? |

Il pourra naturellement valider ses nouveaux acquis et actualiser les descripteurs de son Portfolio. |